DAVID MUM ist Ökonom und Leiter der Grundlagenabteilung der Gewerkschaft GPA.

DAVID MUM ist Ökonom und Leiter der Grundlagenabteilung der Gewerkschaft GPA.

ROBIN PERNER ist Ökonom in der Grundlagenabteilung der Gewerkschaft GPA. Neben ökonomischen Fragestellungen beschäftigt er sich mit Steuer-Recht & Politik sowie der betrieblichen Altersvorsorge.

Zur Abfederung der Auswirkungen diverser Krisen der letzten Jahre wurden teilweise weitreichende Entlastungspakete von der Bundesregierung durchgesetzt. Nun wollen ArbeitgeberInnen im Zuge der Lohnverhandlung insbesondere die Teuerungs-Entlastungen „gegenrechnen“, um niedrigere Lohnerhöhungen zu erwirken.

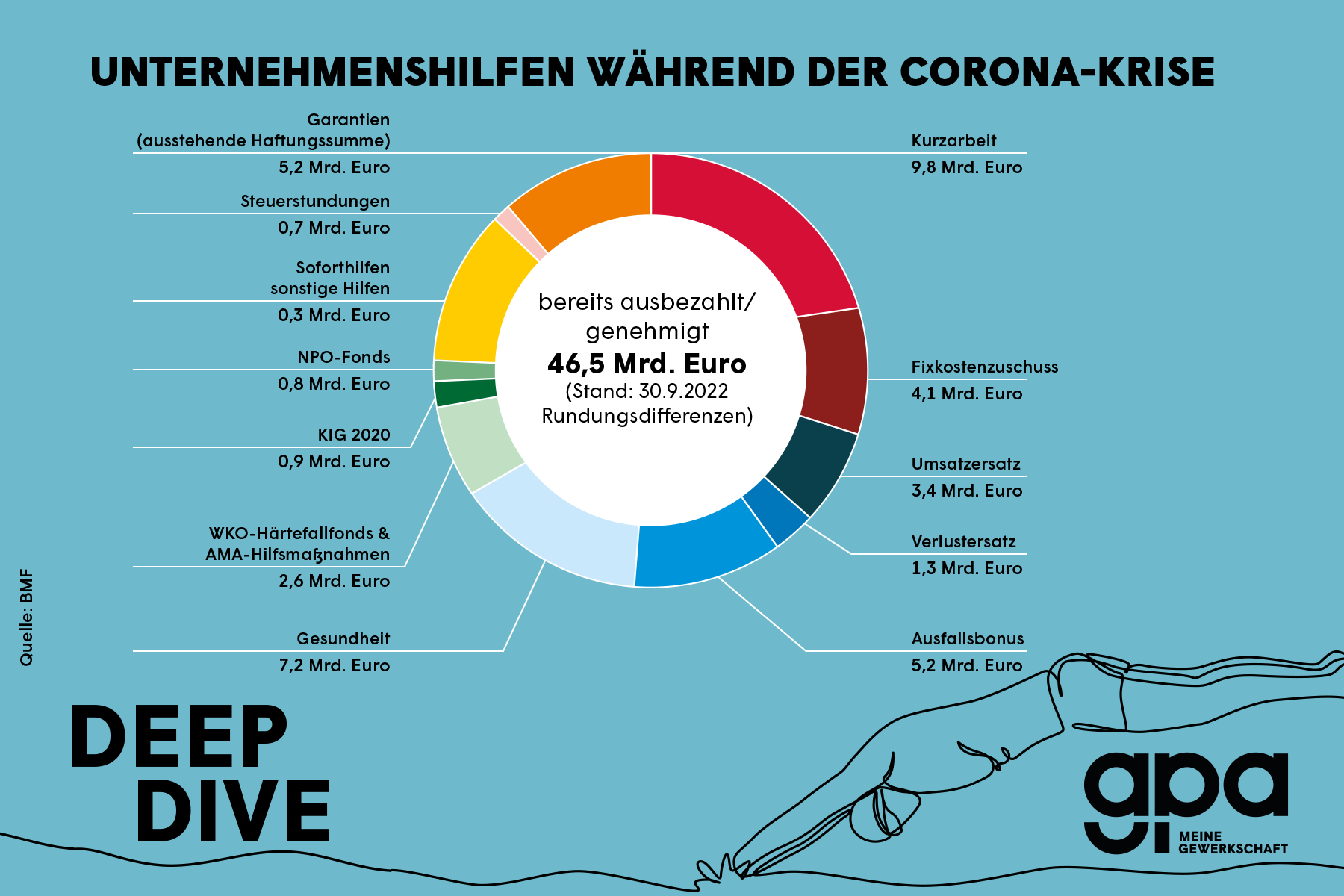

Das ist spannend, da weitreichende, wenig treffsichere und intransparente Unternehmenshilfen während der Corona-Krise (in Summe bis dato 46,5 Mrd. – davon rund 30 Mrd. direkt für Unternehmen, wenn man die Kurzarbeit und die Gesundheitsausgaben abzieht) niemals aufgerechnet wurden.

Doch es gibt noch weitere Gründe, die deutlich gegen ein Aufwiegen der Teuerungsmaßnahmen bei den KV-Verhandlungen sprechen.

Folgende Maßnahmen wurden zur Stützung der österreichischen Unternehmen seit der ökosozialen Steuerreform und im Zuge der Energiekrise beschlossen:

In Summe ergibt sich in den Jahren 2022 und 2023 ein Entlastungsvolumen für Unternehmen von knapp 4 Milliarden €. Damit ist jedoch nicht Schluss. Denn direkt nach der erst kürzlich erfolgten Ankündigung der Aufstockung des nun 1,3 Milliarden-schweren Stromkostenzuschusses forderten Vertreter der ArbeitgeberInnen unmittelbar eine Aufstockung sowie eine Gaspreisunterstützung nach deutschem Vorbild.

Whistleblowing macht sichtbar und hörbar, was oftmals eher unangenehm ist.

Die Entlastungsmaßnahmen für private Haushalte sind auf den ersten Blick vielleicht höher, jedoch bedarf es hier einer genaueren Einordnung.

Wenn man also die Hilfsmaßnahmen um diese Effekte bereinigt und nur jenen Anteil berücksichtigt, der direkt ArbeitnehmerInnen zugutekommt, ergibt sich für die Jahre 2022/2023 ein Volumen von rund 4,3 Milliarden €.

Wir sehen: Die finanziellen Unterstützungen sind nahezu gleich auf Arbeitgeberinnen und Beschäftigte verteilt.

Das ist natürlich nur dann relevant, wenn man aus den größten wirtschaftlichen Verwerfungen seit dem 2. Weltkrieg händeringend Argumente für niedrigere Lohnabschlüsse erfinden möchte. Hingegen könnte man auch akzeptieren, dass in Krisenzeiten staatliche Interventionen bei allen AkteurInnen notwendig sind, um das Überleben der Wirtschaft und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu sichern. Das hat auch die Covid-Krise gezeigt, in der sowohl die Kurzarbeit als auch die Unternehmenshilfen dafür gesorgt haben, dass der wirtschaftliche Aufschwung sofort nach Ende der Lockdowns starten konnte.

Neben der nahezu gleich hohen finanziellen Unterstützung für Unternehmen und Beschäftigten ist insbesondere die Finanzierung der Maßnahmen ein Punkt, der die Forderung nach der Gegenrechnung besonders sarkastisch erscheinen lässt.

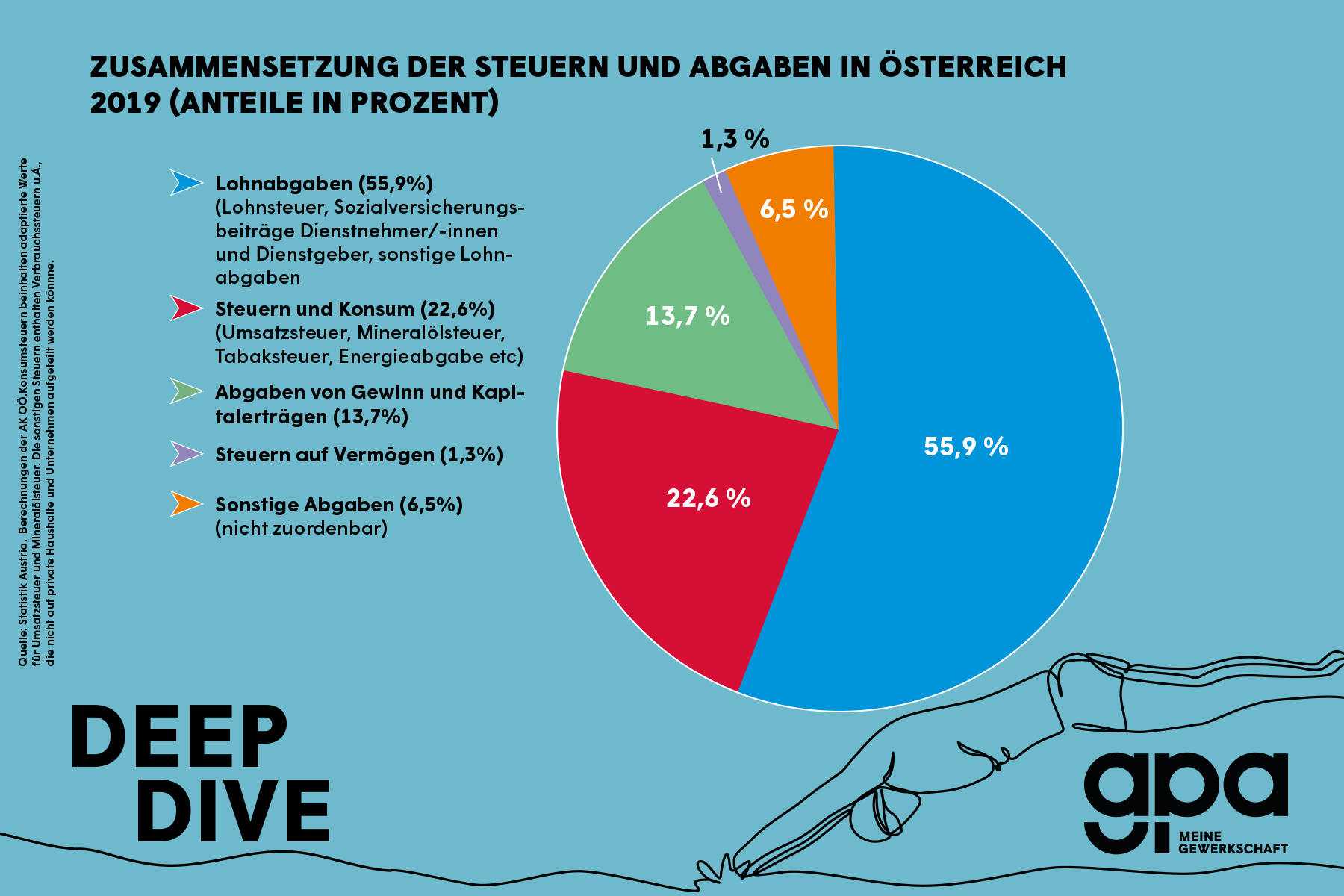

Entgegen dem durch die Forderung nach Gegenrechnung entstehenden Anschein, haben nicht die Unternehmen die Hilfsmaßnahmen finanziert. Die Entlastungspakete werden aus Steuergeldern bzw. Neuverschuldung finanziert. Dabei tragen Steuern auf Unternehmensgewinne, Kapital und Vermögen nur einen sehr geringen Anteil zur Staatsfinanzierung in Österreich bei. Der Großteil der Steuereinnahmen, nämlich rund 80 %, ist auf Steuern und Abgaben auf Arbeit sowie Konsumsteuern zurückzuführen.

Damit ist klar, dass wir uns als ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen diese Entlastungspakete zu 80 % selbst bezahlen. Würden wir dann auch noch im Zuge der Lohnverhandlungen auf Erhöhungen verzichten, so würden wir uns die Entlastungmaßnahmen doppelt selbst bezahlen.

Die Zusammensetzung der Staatsfinanzierung macht deutlich, dass nicht alle den gleichen finanziellen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Durch die anstehende Senkung der KÖSt und des Beitrages zum FLAF werden Unternehmen noch weiter aus der Verantwortung entlassen. Dass sie dann auch noch fordern, die Hilfen, zu deren Finanzierung sie ohnehin bereits wenig beitragen, gegenzurechnen, ist ein Hohn.

Ganz im Gegenteil: Es muss endlich eine stärkere Besteuerung von Vermögen, Erbschaften und Unternehmensgewinnen in den Fokus rücken. Es gibt aufgrund der multiplen Krisen genug Kosten, die es gleich innerhalb der Gesellschaft zu verteilen gilt.

Ein erster Schritt muss dabei die Abschöpfung von Übergewinnen sein, welche durch Profiteure der Krise erzielt werden. Denn die Gewinne sind im Jahr 2022 deutlich gestiegen.

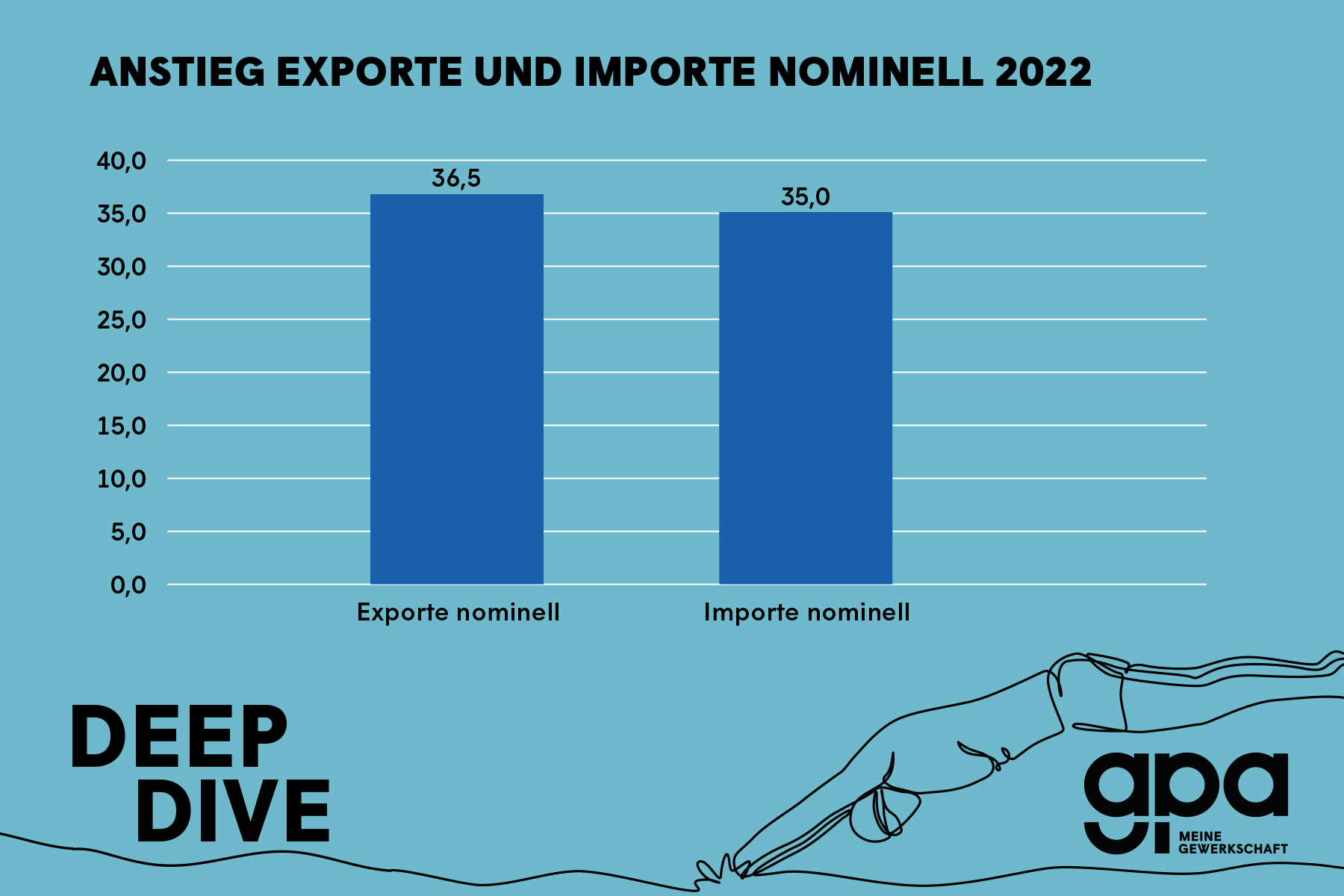

Die aktuelle Konjunkturprognose des WIFO aus dem Oktober zeigt eindeutig, dass sich die Wirtschaft 2022 weitaus besser entwickelt hat, als es zu Jahresbeginn erwartet wurde. Insbesondere die Unternehmen schauen auf ein bisher gutes Jahr zurück:

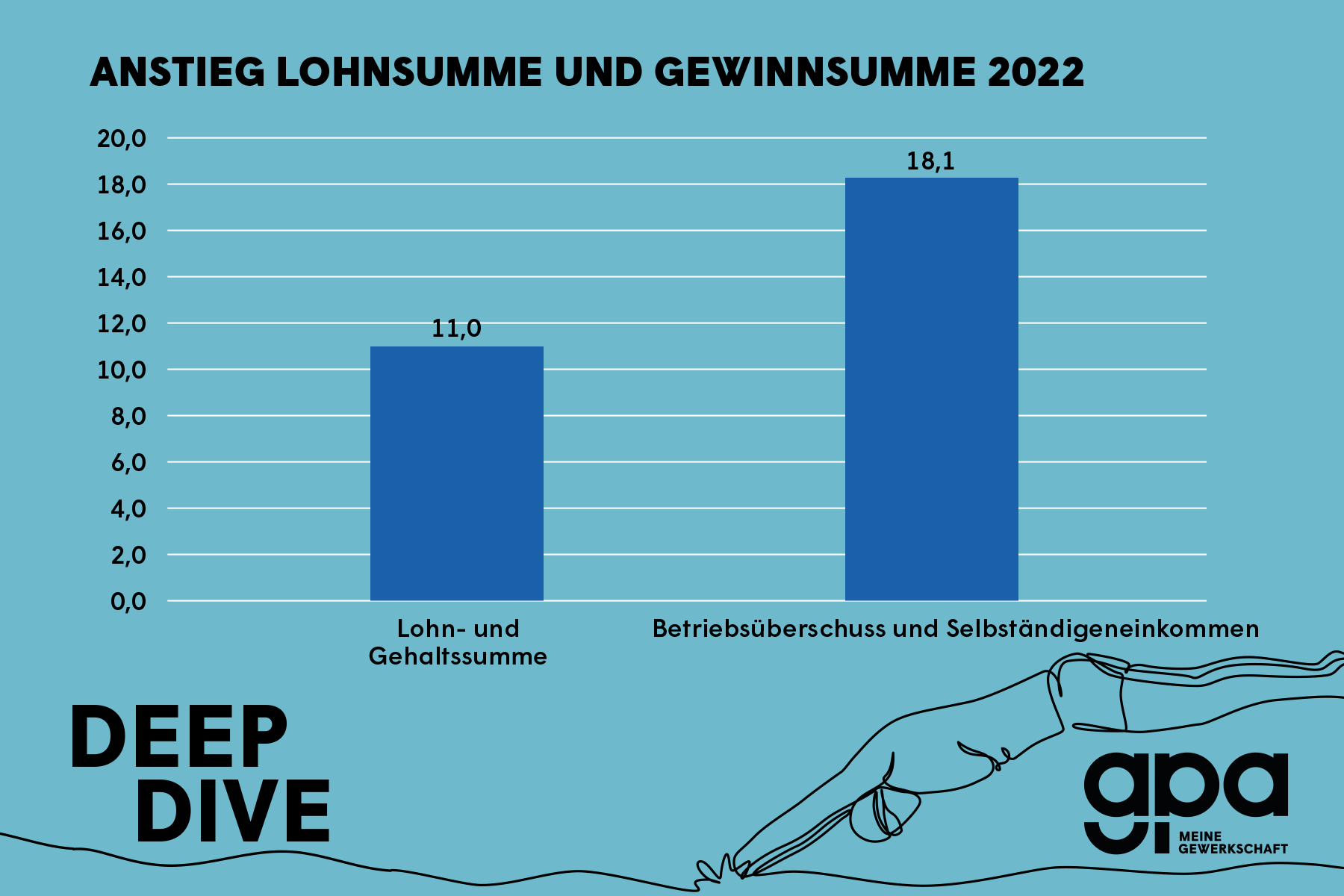

Besonders markant ist, dass Gewinne und Selbstständigen-Einkommen heuer viel stärker wachsen als die Löhne. Die Gewinne steigen nominell um 10,8 %, die Lohnsumme um 6,6 %. In Absolutbeträgen schaut das so aus: Lohnsumme plus 11 Mrd., Gewinne plus 18,1 Mrd.

Der Anstieg der Gewinne und Kapitaleinkommen führt zu einem Sinken der Lohnquote. Diese sinkt heuer von 68,6 % 2021 auf 67 % 2022.

"Die Unternehmensprofite steigen heuer kräftig. Unternehmen sind offenbar nicht nur in der Lage, ihre höheren Kosten weiterzugeben, sie können sogar ihre Gewinne deutlich erhöhen."

Für 2022 geht die Wirtschaftsprognose aufgrund der hohen Inflationsrate von sinkenden Reallöhnen in Höhe von - 4,2 % aus. Das macht deutlich, dass die diesjährigen KV-Abschlüsse über der Inflationsrate liegen müssen, um die Kaufkraft zu sichern und damit auch die Konjunktur zu stabilisieren. Denn bei abschwächender Weltwirtschaft ist vor allem die inländische Nachfrage wichtig, um das Überleben von Unternehmen und Arbeitsplätzen zu sichern.