ROBIN PERNER ist Ökonom in der Grundlagenabteilung der Gewerkschaft GPA. Neben ökonomischen Fragestellungen beschäftigt er sich mit Steuer-Recht & Politik sowie der betrieblichen Altersvorsorge.

ROBIN PERNER ist Ökonom in der Grundlagenabteilung der Gewerkschaft GPA. Neben ökonomischen Fragestellungen beschäftigt er sich mit Steuer-Recht & Politik sowie der betrieblichen Altersvorsorge.

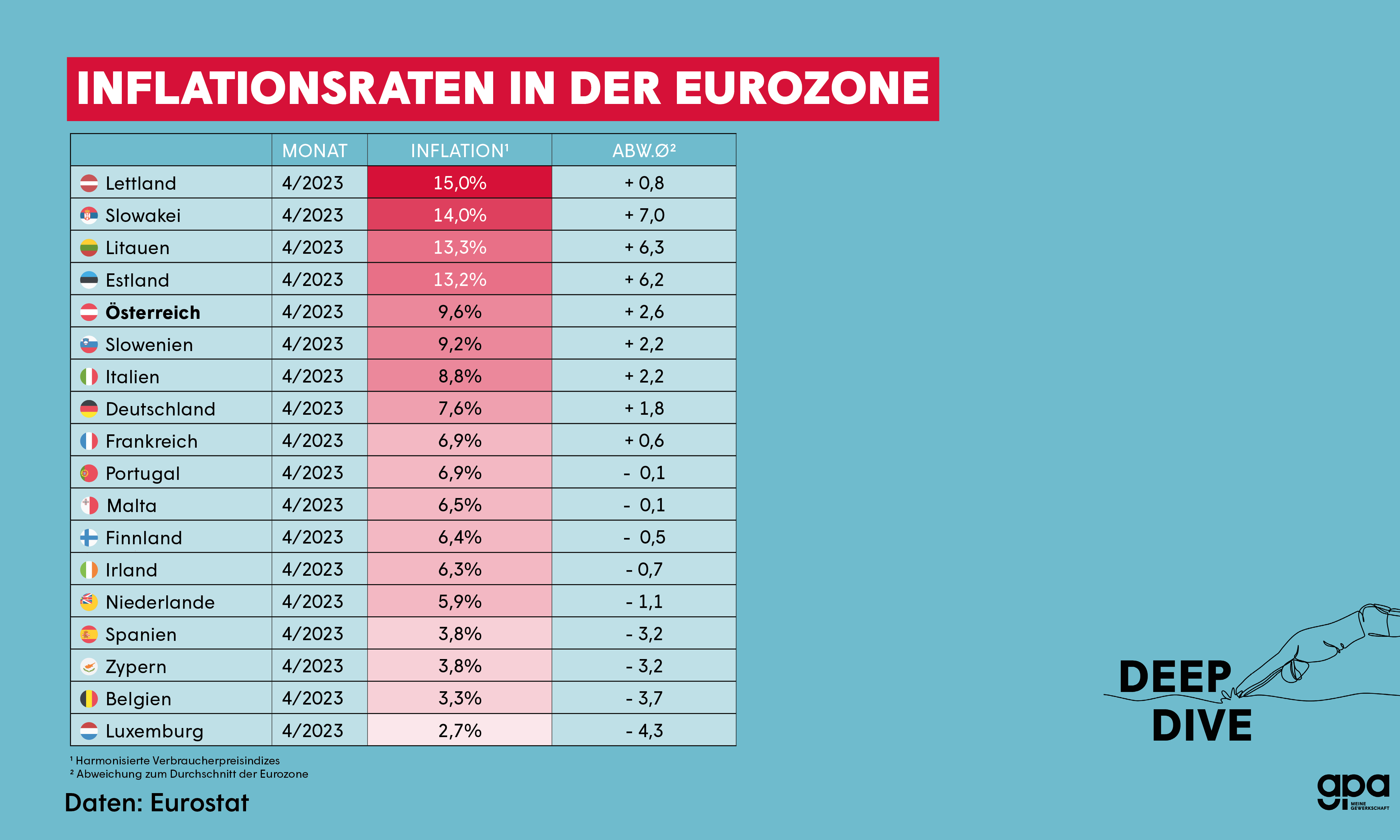

Österreich weist im EU-Vergleich eine äußerst hohe und persistente Inflationsrate auf. Im April lag sie laut vorläufigen Zahlen der Statistik Austria bei 9,8%, wohingegen in der Eurozone die Teuerung bei 7% gelegen ist. Österreich liegt mit dieser sehr hohen Inflation an 5. Stelle in der Eurozone, außerdem ist die Inflation damit gegenüber März sogar gestiegen. Es besteht somit erheblicher und v.a. dringender Handlungsbedarf.

Die Situation ist darauf zurückzuführen, dass die Regierung bis auf die Strompreisbremse keine inflationssenkenden Maßnahmen ergriffen hat. Ein dauerhaft höheres und stärker steigendes Preisniveau wird die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft herausfordern. Mit dieser Problematik wird nun die Erzählung aufgebaut, die Gewerkschaften sollen durch mäßige Lohnerhöhungen geringere Preiserhöhungen ermöglichen. Würden wir das machen, wäre klar, wer die Verlierer:innen sind, nämlich die Arbeitnehmer:innen. Während nämlich Unternehmen ihre Preise und damit Gewinne bereits erhöht haben und Vermieter:innen höhere Mieten kassieren, würden die Arbeitnehmer:innen auf Reallohnverlusten sitzen bleiben. Die Logik ist daher aus unserer Sicht die umgekehrte. Die Preise müssen geringer steigen, dann können sich folgende Lohnrunden darauf aufbauen.

Die Regierung hätte es in der Hand, für eine geringere Preissteigerung zu sorgen. Stichwort Mietpreisbremse und Preiskommission. Es ist verständlich, dass es in Langfristverträgen Anpassungsklauseln gibt, jedoch können solche in außergewöhnlichen Zeiten, wie der aktuellen Hochinflationsphase, geändert werden. Das haben viele Länder erkannt und getan und damit zu deutlich niedrigeren Inflationsraten beigetragen. Denn es ist nicht einzusehen, dass Mieter:innen höhere Energiekosten haben und als Folge auch noch höhere Mieten zahlen müssen. In der Schweiz dürfen Miet-Erhöhungen nur 40 Prozent der Inflationsrate ausmachen, einige andere Länder haben einen fixen Prozentsatz eingeführt, etwa Spanien und Portugal bei 2 Prozent, Frankreich bei 3,5 Prozent, Dänemark befristet bis 2024 mit 4 Prozent.[1]

Die Regierung hat bislang immer Andere gefunden, die die Preise unter Kontrolle bringen sollen. Es ist jedoch Aufgabe der Politik gesamtgesellschaftliche Probleme zu lösen. Der Verweis des Wirtschaftsministers man solle Preise der Gastronomen vergleichen und billiger einkehren, ist ein politisches Armutszeugnis. Damit wird der Umgang mit Inflation an die einzelnen Bürger:innen delegiert, obwohl es politische Handlungsmöglichkeiten gäbe. Eine Regierung ist nicht dazu da, Probleme nicht zu lösen.

[1] https://www.derstandard.at/story/2000143291272/mieten-vom-index-entkoppeln-was-alles-denkbar-waere

Nach viel Druck von ÖGB und AK wurde nach einer Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde zu Treibstoffpreisen eine Preiskommission eingesetzt. Trotz einer nachgewiesenen Verdoppelung, bis Verdreifachung der Gewinnmargen der Raffinerien wurde seitens der Kommission kein Handlungsbedarf erkannt und sie stellte ihre Tätigkeit ein. Bemerkenswerterweise sitzen neben der WKO und Landwirtschaftskammer 4 Ministerien in dieser Kommission. Das lässt den Schluss zu, dass die Kommission aus politischer Motivation abgedreht wurde. Somit wandert weiterhin viel Geld von den Konsument:innen zu den Konzernen. Diese müssen für ihre gestiegenen Gewinne übrigens auch ab diesem Jahr weniger Steuern zahlen, denn die KöSt wurde 2023 auf 24% (2024: 23%) gesenkt. Diese Art der Preiskommission, die nach monatelanger Verzögerung tagt, um zu keinen Ergebnissen zu kommen, ist zahn- und sinnlos. Wir verlangen eine Preiskommission, die ihren Auftrag mit Nachdruck verfolgt und seitens der Wirtschaft ernst genommen wird. Denn wenn Wirtschaftsvertreter:innen gemeinsam mit den Ministerien durchsetzen können, dass in der Preiskommission keine Maßnahmen getroffen werden, ist das eine Einladung an die Unternehmen die Preise weiterhin weitaus stärker zu erhöhen, als es die Kostensteigerungen rechtfertigen würden. Eine Kommission mit Biss hingegen könnte auf das Preissetzungsverhalten der Unternehmen eine disziplinierende Wirkung ausüben.

Nun meinen Wirtschaftsforscher:innen, dass die Sozialpartner über gemäßigte Erhöhungen der Löhne sowie Preise die Inflation senken sollen. Wendet man diese Logik an, sind die Arbeitnehmer:innen klar die Verlierer:innen. Die Gewerkschaften verhandeln auf Basis gesicherter Daten, der Inflationsrate, die Lohnerhöhungen in den Kollektivverträgen. Die Basis sind also die bereits eingetretenen gestiegenen Preise. Einen Abschluss unter der Inflationsrate zu akzeptieren, weil die Arbeitgeber:innen in Aussicht stellen, ihre Preise künftig nicht mehr so stark zu erhöhen, ist ein sicheres Verlustgeschäft. Denn damit macht man einen Reallohnverlust fix. Weiters stellt sich die Frage, wie die Arbeitgeber:innen einer Branche, mit denen man einen Lohnabschluss vereinbart, zusichern können, dass die Preise mäßig steigen. Die Arbeitgeber:innen der Metallindustrie oder der Orthopädieschuhmacher:innen können kaum darauf Einfluss nehmen, ob die Lebensmittelpreise und die Energie stark oder gering teurer werden.

Ein weiterer Vorschlag lautet, Lohnerhöhungen auf Basis der Inflationsprognosen zu machen, d.h. vorausschauend statt zurückblickend. Dem ist wenig abzugewinnen. Zum einen widerspricht es der stets betonten Aussage, dass nur verteilt werden kann was bereits erwirtschaftet wurde. Dem Tragen wir dadurch Rechnung, dass wir auf Basis der bereits erhöhten Preise Lohnerhöhungen erwirken. Hinzu kommt, dass gerade in derart turbulenten Zeiten wie jetzt, Prognosen zwangsläufig nicht eintreten werden. Das WIFO hat im Dezember 2021 für 2022 eine Inflation von 3,3% prognostiziert. Es wurden dann in Wirklichkeit 8,6%. Das ist ein Extrembeispiel, aber ein sehr aktuelles, welches zeigt, dass es sinnvoll ist auf Basis von gesicherten Daten und nicht auf Basis von Prognosen zu verhandeln. Es wäre auch methodisch seltsam, dass die Wirtschaftsforscher:innen zuerst eine Annahme über die Höhe der Lohnabschlüsse treffen und davon abgeleitet Preiserhöhungen stattfinden, auf deren Basis die Gewerkschaften dann wiederum ihre Lohnforderungen formulieren.

Außerdem stellt sich das Problem, dass bei einem Umstieg von einer rückwärtsgewandten zu einer vorausblickenden Berücksichtigung der Preise ein 12 Monatszeitraum „in der Luft hängt“ und unberücksichtigt wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre das der Zeitraum mit der höchsten Inflation seit 5 Jahrzehnten. Das ist also eine Falle für Arbeitnehmer:innen.

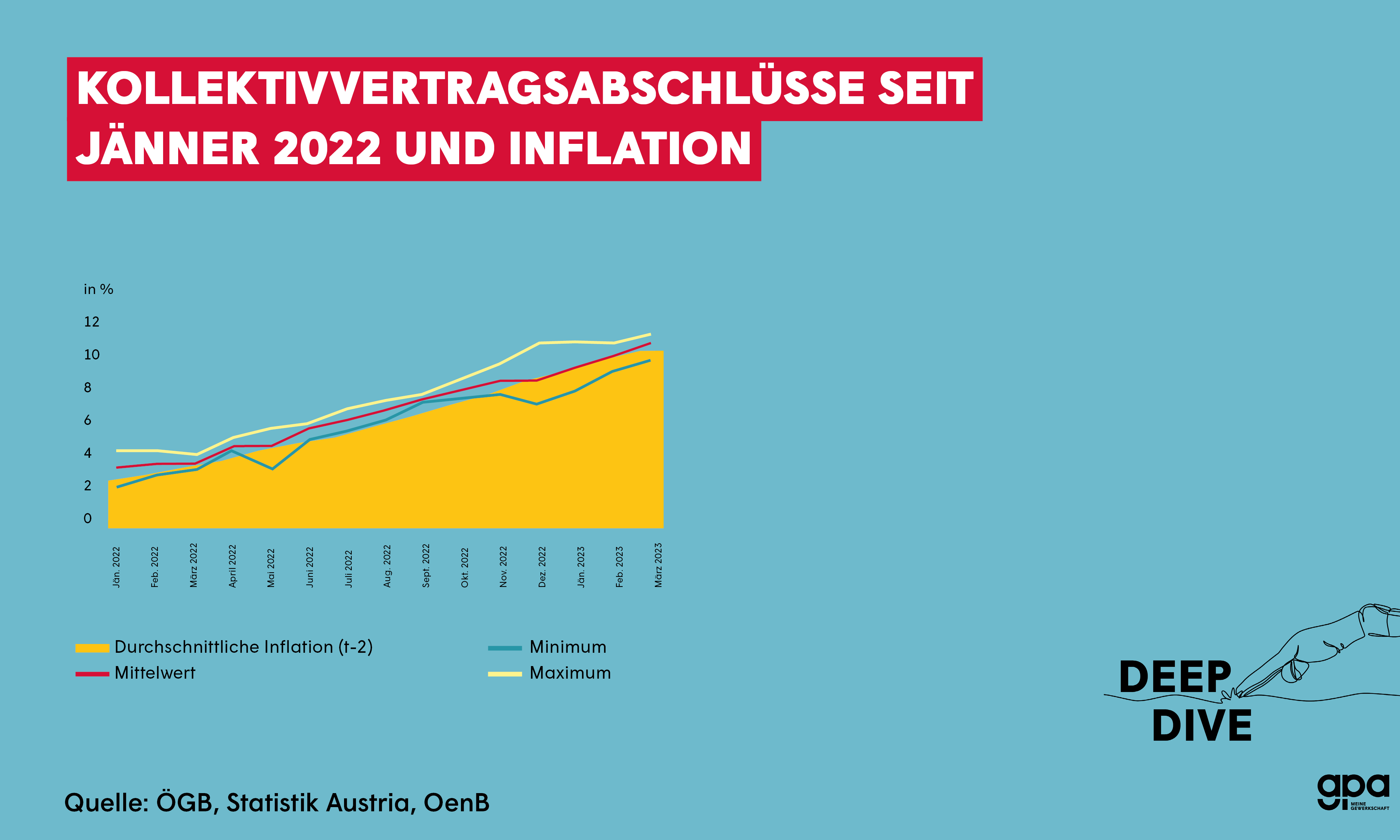

Die Nationalbank OeNB hat in ihren jüngsten Publikationen auch darauf hingewiesen, dass die Löhne den Preisen folgen und keineswegs überhöhte Abschlüsse erkannt. „Man sieht deutlich, dass die durchschnittlichen KV-Steigerungen in Tandem mit der Durchschnittsinflation im Zeitablauf steigen. Es ist aber auch ersichtlich, dass die mittleren Steigerungen seit Dezember letzten Jahres sehr nahe an der Durchschnittsinflation liegen, was ein Indiz für Lohnmoderation angesichts des importgetriebenen Inflationsschocks ist.“[1] Damit wird auch seitens der Wirtschaftsforscher:innen festgehalten, dass es keine übermäßigen Lohnerhöhungen gibt, welche die Inflation weiter anheizen. Die immer wieder von der Arbeitgeber:innen-Seite bemühte Lohn-Preis-Spirale existiert also nicht.

[1] Konjunktur aktuell, 01/23

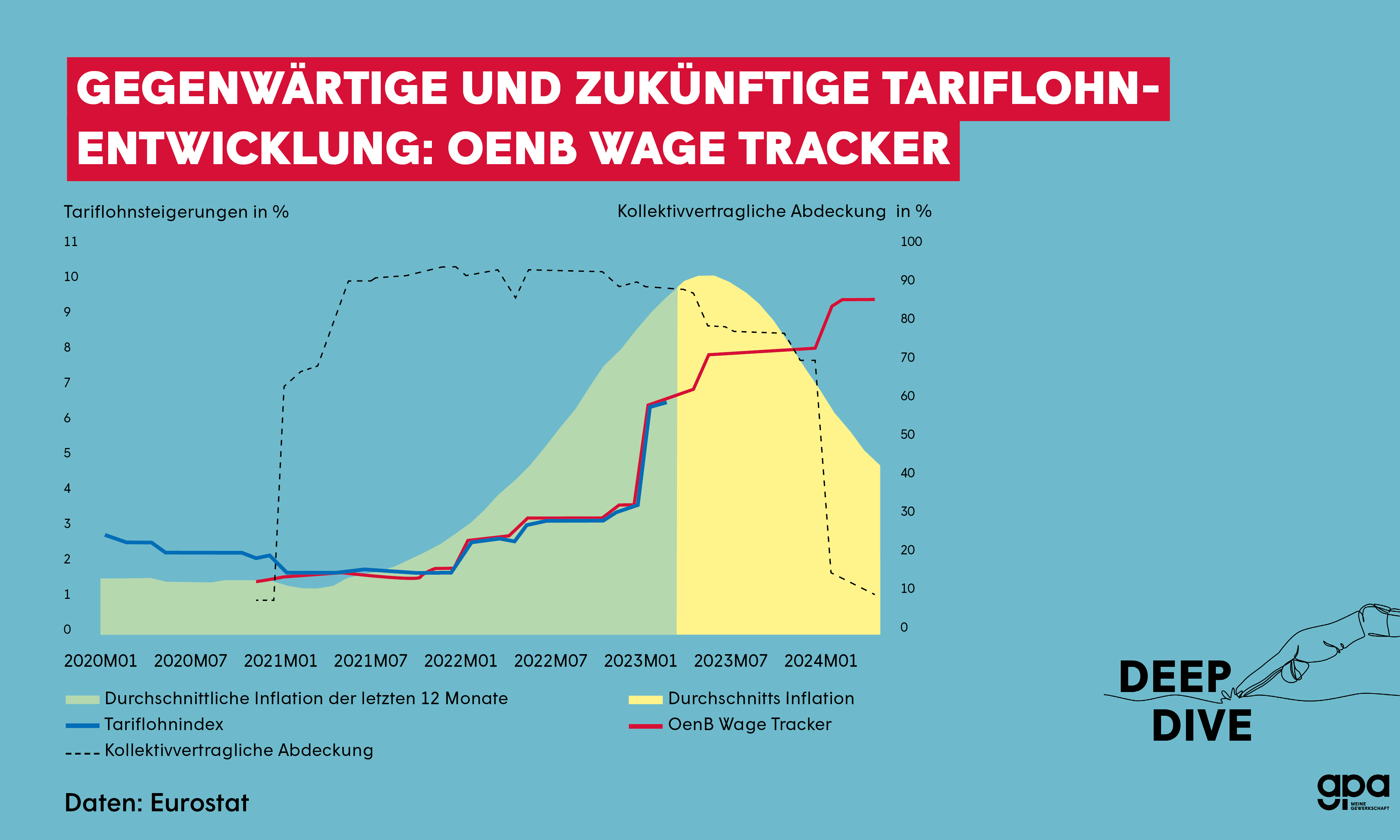

Auch die Darstellung der zukünftigen KV-Entwicklung im neuen OeNB Wage Tracker belegen diesen Fakt. Der Wage Tracker zeigt, dass die verzögerte Anpassung der KV-Erhöhungen mit 12-monatiger Laufzeit auch zu einem späteren Ansteigen des Lohnniveaus führt und daher nicht maßgeblich für die aktuelle Teuerung sein kann.

Während im Jahr 2022 der Verbraucherpreisindex (VPI), das ist die relevante Inflationsrate für österreichische Konsument:innen die auch importierte Güter enthält, stärker gestiegen ist als die im Inland produzierten Güter und Dienstleistungen (BIP Deflator), werden laut der neuen WIFO-Konjunkturprognose vom 30.3. heuer beide im Gleichklang um 7,1% steigen. „Bisher erhöhte der Preisdruck aus dem Ausland die Inflation. Dies wird sich jedoch im laufenden Jahr umkehren.“ Entgegen der Aussage von Wirtschaftsforscher:innen, dass die Energiekrise uns aufgrund der „importierten Teuerung“ alle ärmer mache, ist das nicht allgemein wahr. Denn 2022 sind sowohl die nominelle als auch die reale Wirtschaftsleistung in Österreich gestiegen. Der Konsum der privaten Haushalte sank hingegen in den letzten 3 Quartalen 2022. Die preisbereinigten verfügbaren Einkommen der Haushalte werden laut WIFO 2023 auch nur um 0,2% steigen. All das legt nahe, dass Unternehmen die Preise vor dem Hintergrund stagnierender Kaufkraft erhöht haben, teilweise viel stärker als es die gestiegenenn Kosten erklären. Der Ansatz mit weiterem Kaufkraftentzug die Preiserhöhungen zu dämpfen, ist vor diesem Hintergrund nicht erfolgversprechend.

Die Konjunkturprognose des WIFO zeigt außerdem positive Ergebnisse, die den Außenhandel anbelangen. Trotz stark sinkender Terms of Trade in den Jahren 2021 und 2022, welche die Preisentwicklung der Exporte im Verhältnis zu den Importen darstellen, gab es kein Leistungsbilanzdefizit. Die österreichische Wirtschaft konnte also insgesamt mehr Waren und Dienstleistungen (Tourismus!) exportieren als importieren, obwohl die Importe relativ gesehen teurer wurden. Die für 2023 und 2024 erstmals wieder wachsenden Terms of Trade belegen also, dass österreichische Exporte teurer werden, relativ zu Importen, und zu einer weiteren Verbesserung der Außenhandelsbilanz beitragen (+1,6% 2023, +2,1% 2024). Das bedeutet einerseits, dass die Unternehmen durch teurere Exporte höhere Einnahmen verzeichnen können und andererseits, dass die Nachfrage nach österreichischen Gütern und Dienstleistungen weiter steigt. Beides führt auch zu größeren Gewinnen der heimischen Unternehmen.

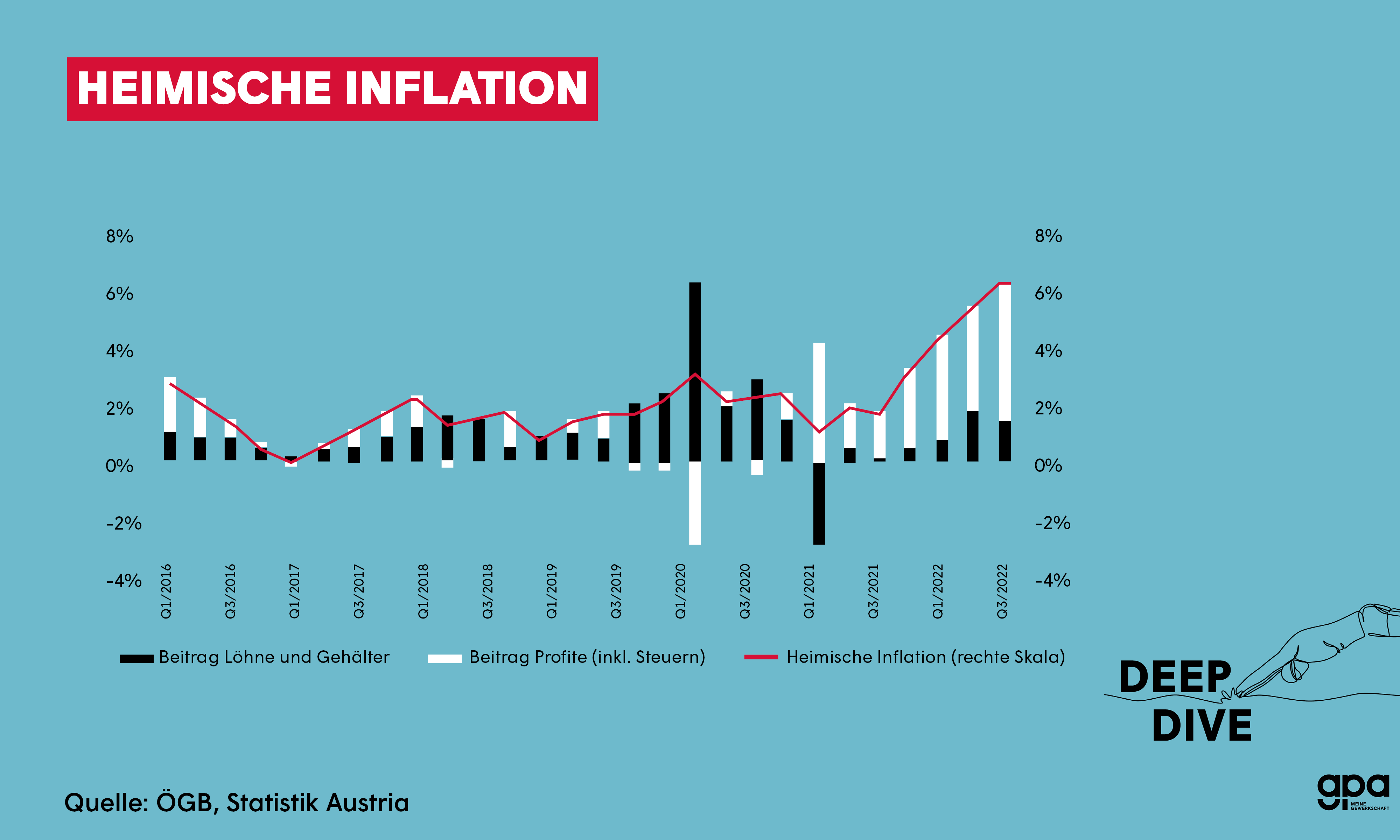

Dass Unternehmen ihre Preise erhöhen konnten, und damit die gestiegenen Energiepreise und Kosten für Vorleistungen an die Konsument:innen weitergeben konnten, ist beim Blick auf die hartnäckig hohen Verbraucherpreise in Österreich offensichtlich. Jedoch belegen Statistiken zusätzlich, dass in einigen Sektoren die Unternehmen auch ihre Gewinne auf dem Rücken der Menschen erhöhen konnten und somit zu einer höheren und persistenteren Inflation beitragen. Die Profit-Preis-Spirale dreht sich also unaufhaltsam.

Bereits während der Teuerungskrise konnten die Unternehmen dank großzügiger und wenig treffsicherer Förderungen ihre Gewinne steigern.

Daten der EZB zeigen nun, dass die Unternehmensprofite 2022 nicht nur deutlich stärker als die Löhne gestiegen sind und damit zur aktuellen Teuerung beitragen, sondern belegen auch, dass die Profitsteigerungen letztes Jahr sogar höher ausfielen als im Vergleichszeitraum vor der Teuerungskrise.

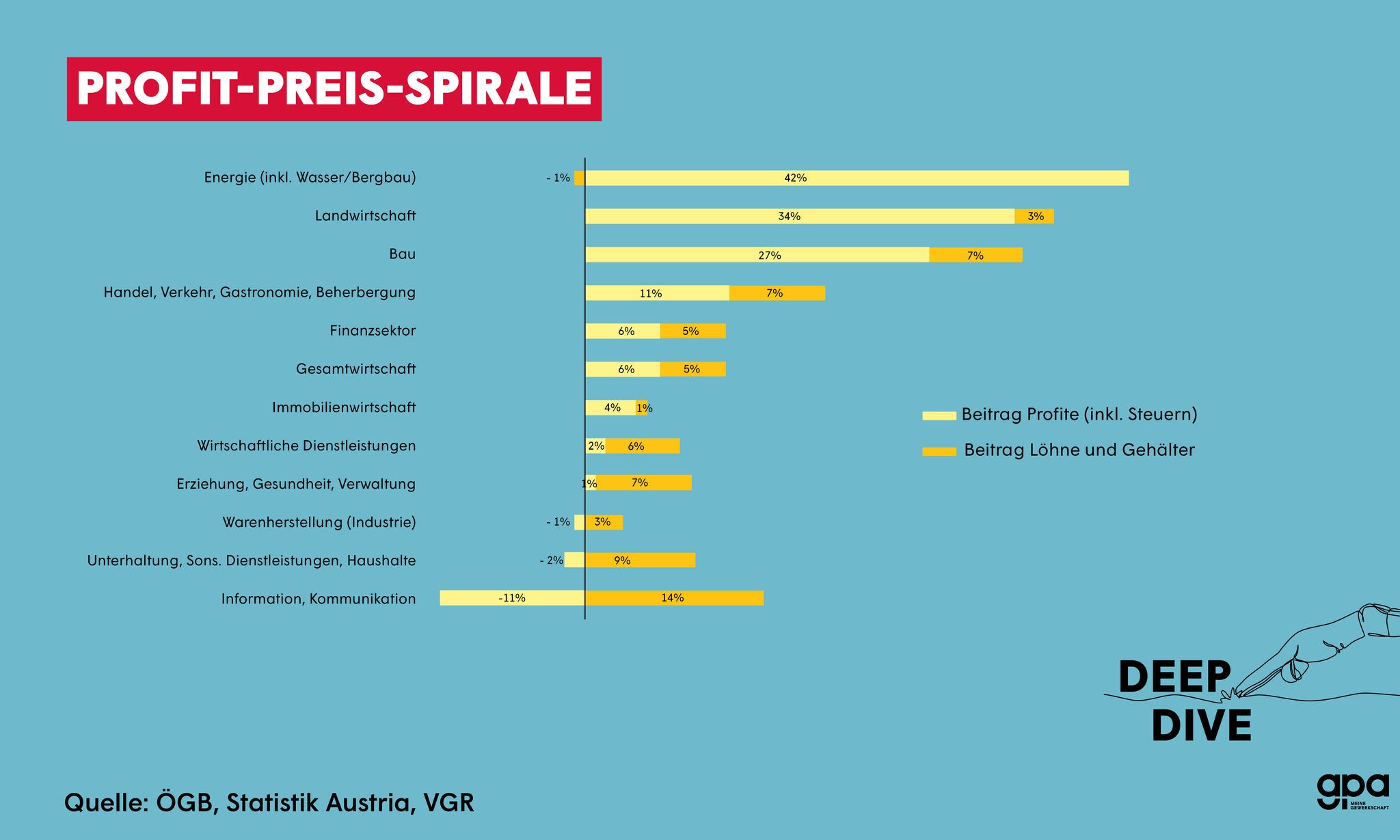

Für Österreich lässt sich ein ähnlicher Befund in einigen Branchen aufstellen, wie Berechnungen des Momentum Instituts zeigen.

Besonders in den Sektoren Energie, Landwirtschaft und der Bauwirtschaft sind hauptsächlich die steigenden Profite für den Preisauftrieb verantwortlich. Ebenso zeigen Untersuchungen im Handel, dass die Unternehmen die Häufigkeit ihrer Preisanpassungen erhöht haben und damit zu schneller steigenden Preisen beitragen.

Diese Profit-getriebenen Preiserhöhungen zeigen, dass es die Unternehmen in der Hand haben die Preis-Spirale zu stoppen. Erst wenn Unternehmen aufhören, ihre Profite im Windschatten der Teuerungskrise auszuweiten, werden auch die Gewerkschaften die niedrigeren Inflationsraten in den Verhandlungen berücksichtigen können. Dem Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts ist grundsätzlich beizupflichten bei der Aussage, dass die automatische Indexierung von Preisen an die Inflationsrate zur Verlängerung der Teuerung führt. Die Daten belegen, dass der aktuelle Preisauftrieb ursächlich von den Unternehmensprofiten getrieben ist. Mit der Mietpreisbremse wurde eine weitere wichtige Chance vergeben, diesen Kreislauf erstmals zu durchbrechen.

Es ist also festzuhalten, dass die Regierung in der Verantwortung steht, hier nachhaltige Eingriffe in die Preise vorzunehmen, um die Inflationsraten zu senken. Als Gewerkschaft werden wir weiterhin bei der bewährten Vorgehensweise bei den KV-Verhandlungen bleiben. Alles andere wäre eine sichere Inkaufnahme von realen Lohnverlusten, sinkenden Konsumausgaben und dadurch eine weitere Verschlechterung des wirtschaftlichen Ausblicks.