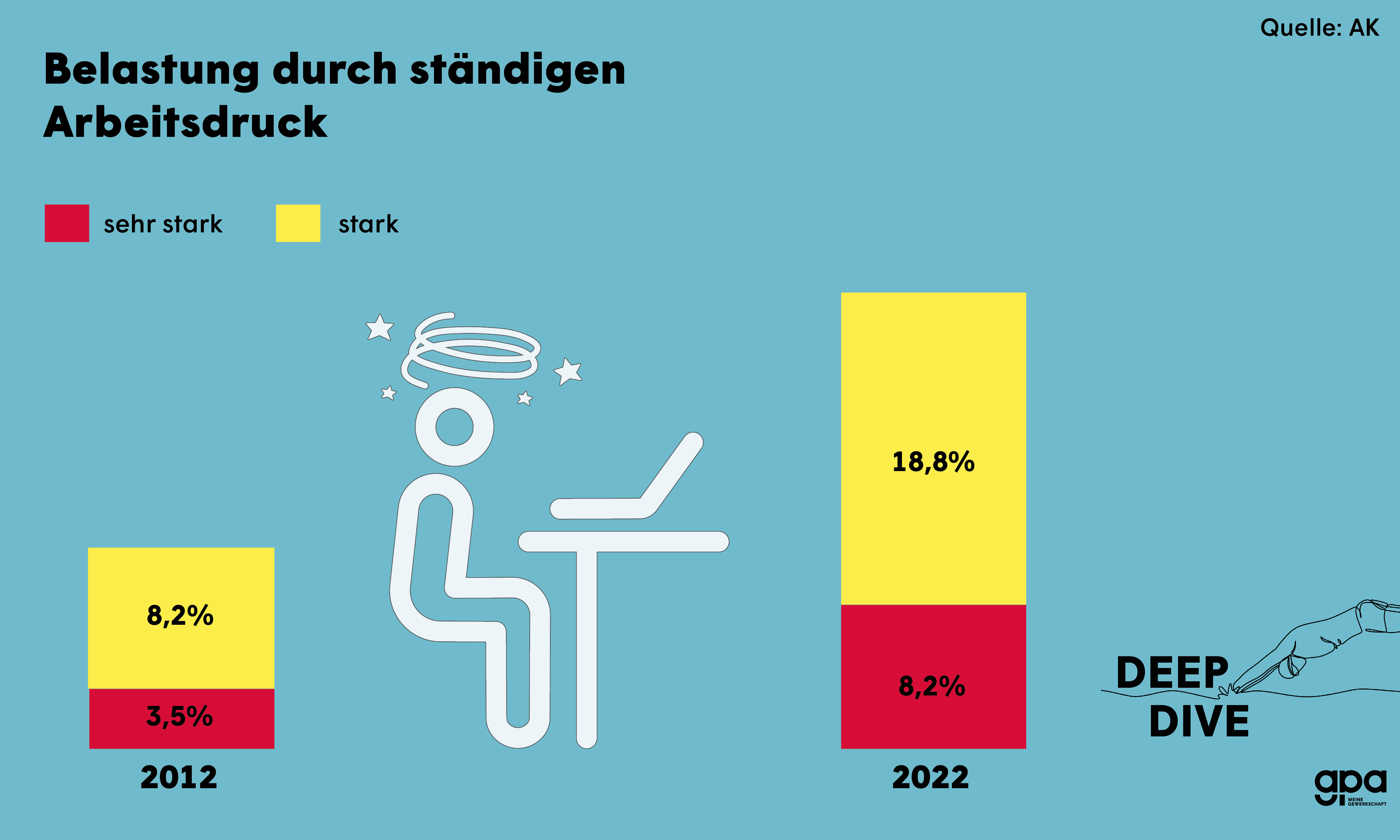

Die gesetzliche Definition von Vollzeit stammt aus dem Jahr 1975 und ist fast 50 Jahre alt. Die Welt hat sich seither massiv verändert: Wo Menschen früher auf der Schreibmaschine getippt und Briefe per Post verschickt haben, herrscht jetzt digitaler Austausch in Echtzeit. Wo früher in händischer Arbeit Produkte Stück für Stück zusammengesetzt wurden, laufen jetzt hochautomatisierte Fertigungsprozesse. Wo früher Zeit war, Patient:innen oder Kund:innen gut zu betreuen, herrscht jetzt Stress pur. Die Produktivität hat sich seit Mitte der 1970iger Jahre verdoppelt. Auch in Dienstleistungsberufen, wie etwa in der Pflege, haben Arbeitsverdichtung und Zeitdruck enorm zugenommen. Aber an der gesetzlichen Normalarbeitszeit hat sich seit einem halben Jahrhundert trotzdem nichts verändert.

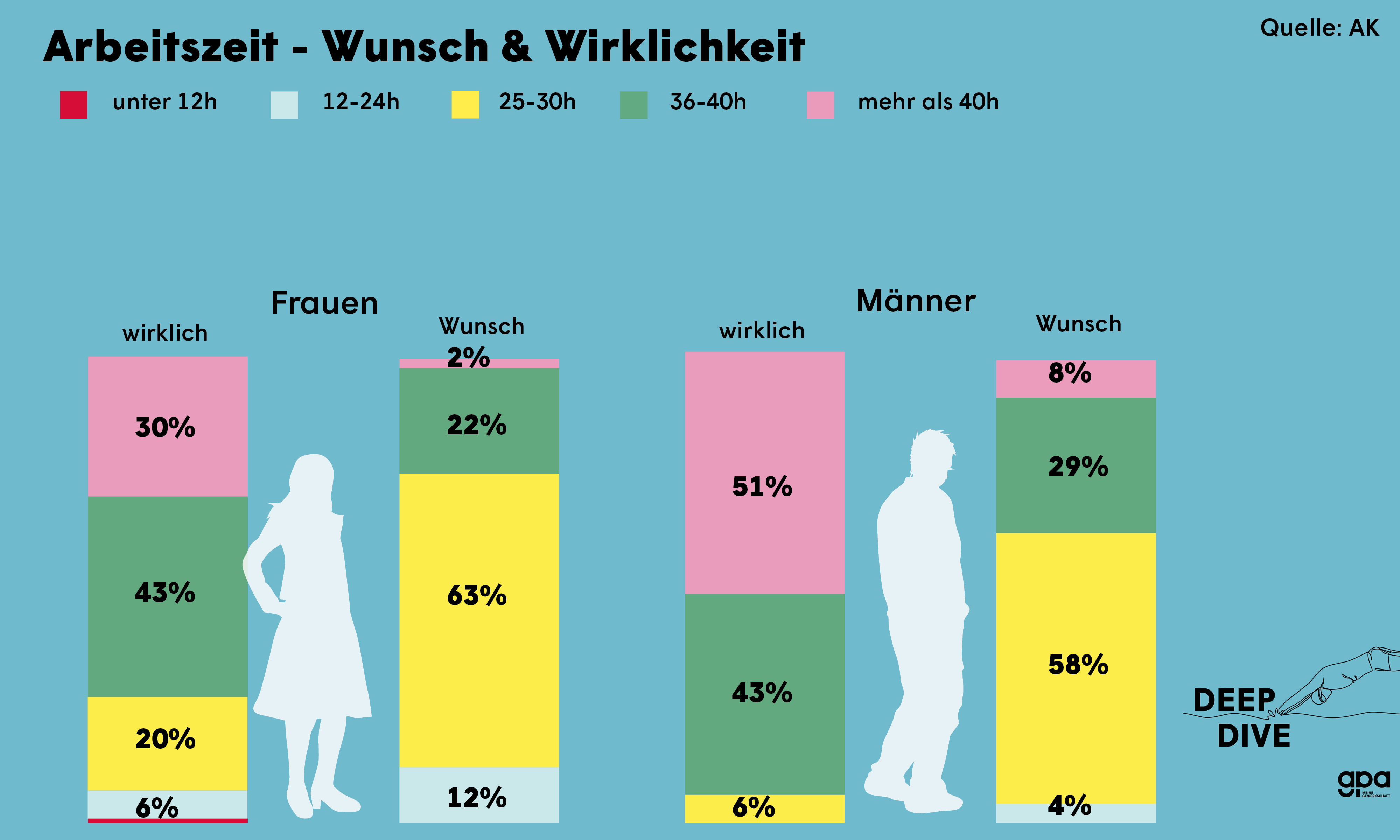

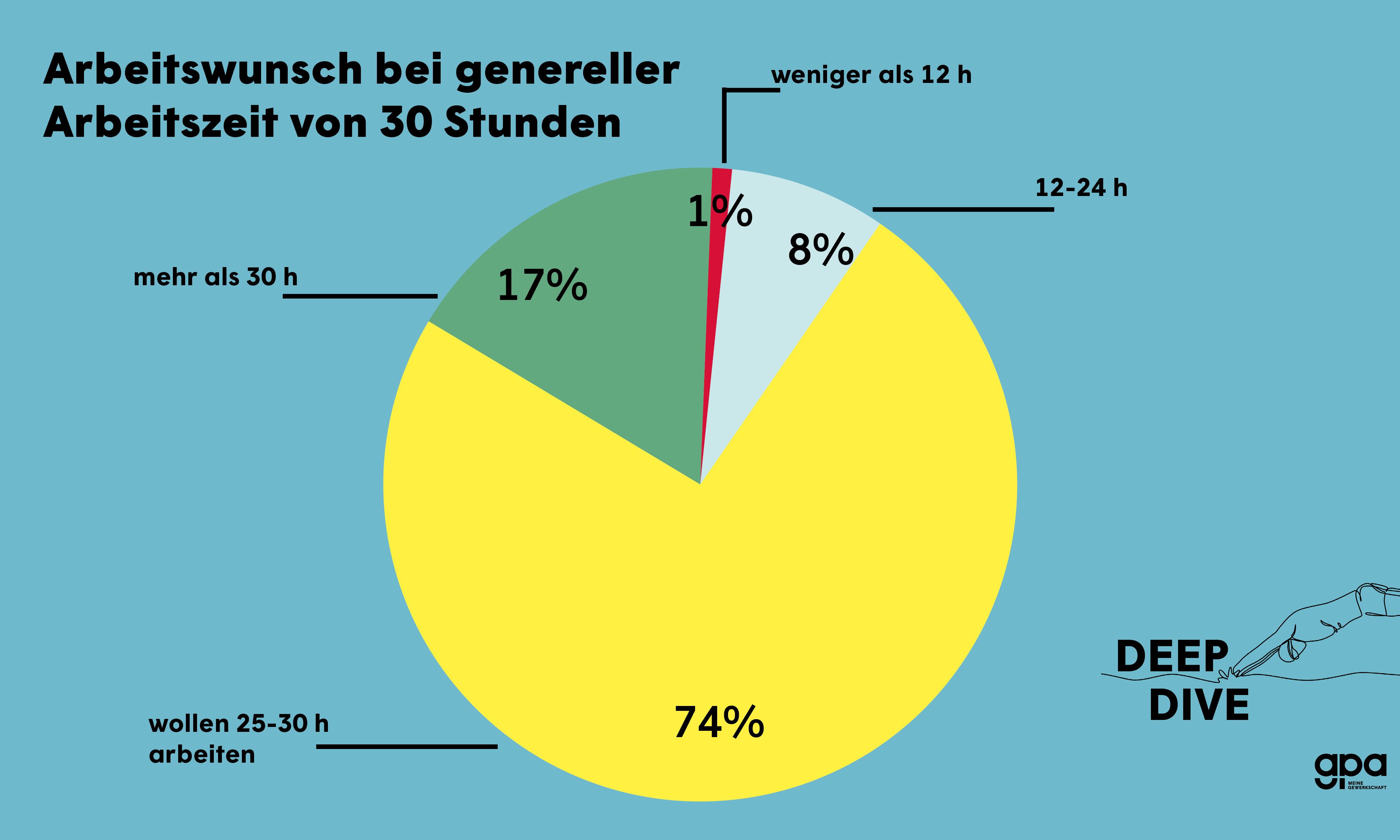

Die Arbeiterkammer Wien wollte wissen, wie das die Arbeitnehmer:innen selbst sehen und hat Ende 2022 eine Online-Umfrage zum Thema Arbeitszeit durchgeführt. 4.700 Personen haben teilgenommen, die Forschungs- und Beratungsstelle FORBA hat die Daten ausgewertet. Dabei zeigt sich ganz klar: Die Mehrheit der Arbeitnehmer:innen wünscht sich kürzere Arbeitszeiten. 8 von 10 der Befragten würden dafür sogar Lohn- oder Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Die arbeitenden Menschen wollen eindeutig eine neue, gesunde Vollzeit.